常善寺について

常善寺とは

甲来山・常善寺は

京都の東本願寺(真宗本廟)を

本山とする真宗大谷派の寺院です。

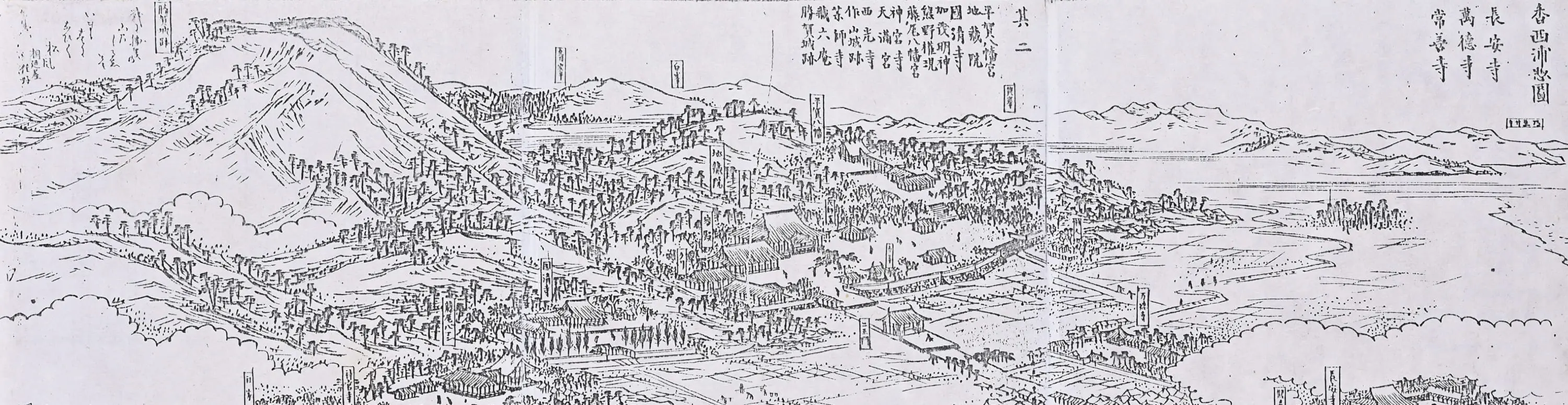

常善寺は高松駅から車で15分ほどの港町、香西の地にございます。

この地は古代から笠居郷とよばれ、香西の名は香川郡の西に位置することが由来と思われます。

嘉祥年間(848年〜851年)当地の守護に任じられた新居資村は香西氏と称しました。

香西氏は香川郡の西の笠居郷が本拠で佐料城を居城とし、勝賀山に勝賀城を築いた讃岐を代表する中世武士でございます。

香西は鎌倉初期に香西氏によって開かれた町で、香西浦での漁業が盛んであり、有事にはそれらの漁夫が水軍として活躍しておりました。

天保7年(1836年)の「四国遍路道中雑誌」に香西浦は「人家凡千軒も有べし。農家漁家入接、綿并粉類を製す。少しの船間も有って随分繁華の場所にして、商戸多有の地なり」などと記されています。

香西の南東部には丸亀街道が通り宿場町もございました。

また、「香西はむきむきの町」といわれ、家々の向きが整然としておりませんでした。

これは中世、香西氏の水軍の要塞基地でもございましたので、道路は迷路のように袋小路やかぎ型に折れていて、角を曲がるたびに行き止まりや、突然海が見えたりいたします。

港に沿っては廻船問屋の大きな屋敷が今でも残っております。

常善寺はもともと甲斐長沢が開山の地でございます。

その後、御縁あって大永元年(1521年)にこの讃岐国香西に移ってまいりました。

宗旨

| 本尊 | 阿弥陀如来 |

|---|---|

| 正依 の経典 |

仏説無量寿経

(

大経

)

仏説観無量寿経 ( 観経 ) 仏説阿弥陀経 ( 小経 ) |

| 宗祖 | 親鸞聖人 |

| 宗祖の主著 |

顕浄土真実教行証文類

( 教行信証 ) |

| 宗派名 | 真宗大谷派 |

| 本山 |

真宗本廟

(東本願寺)

京都市下京区烏丸通七条上る |