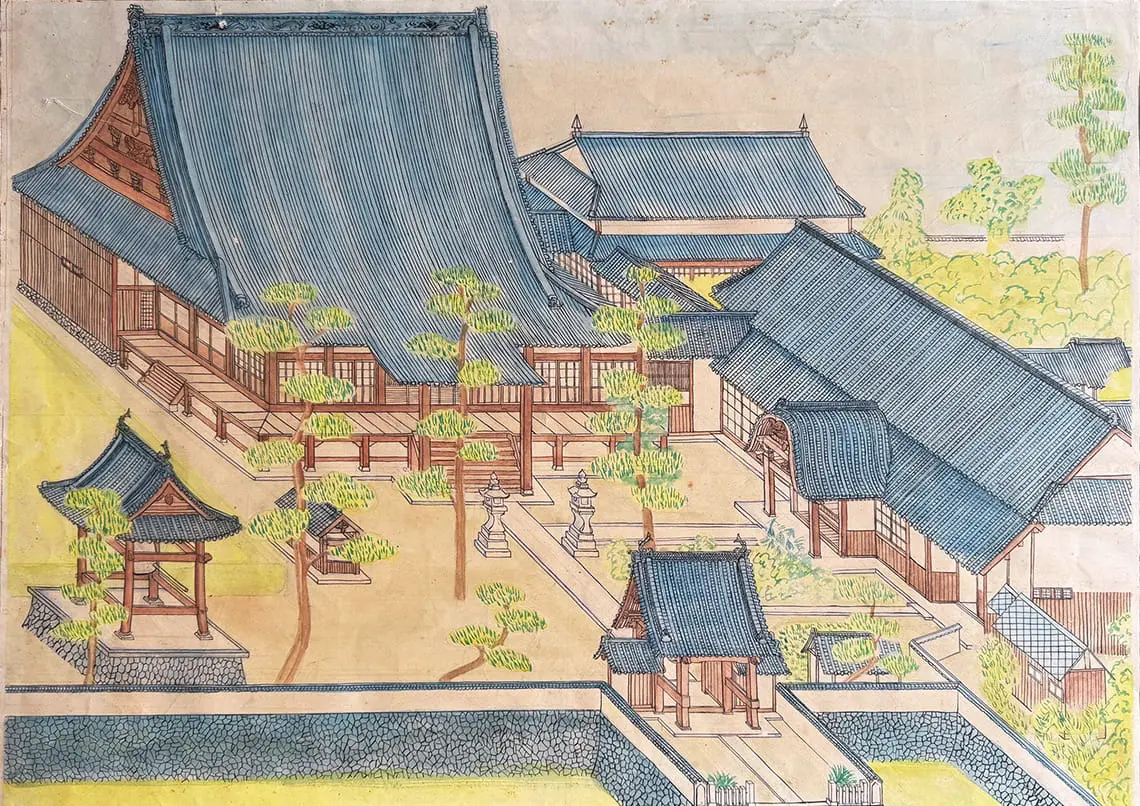

常善寺について

常善寺の歴史

常善寺は真宗大谷派に属し、阿弥陀如来を本尊とし、甲来山と号する。

- 建暦元年 1211年

-

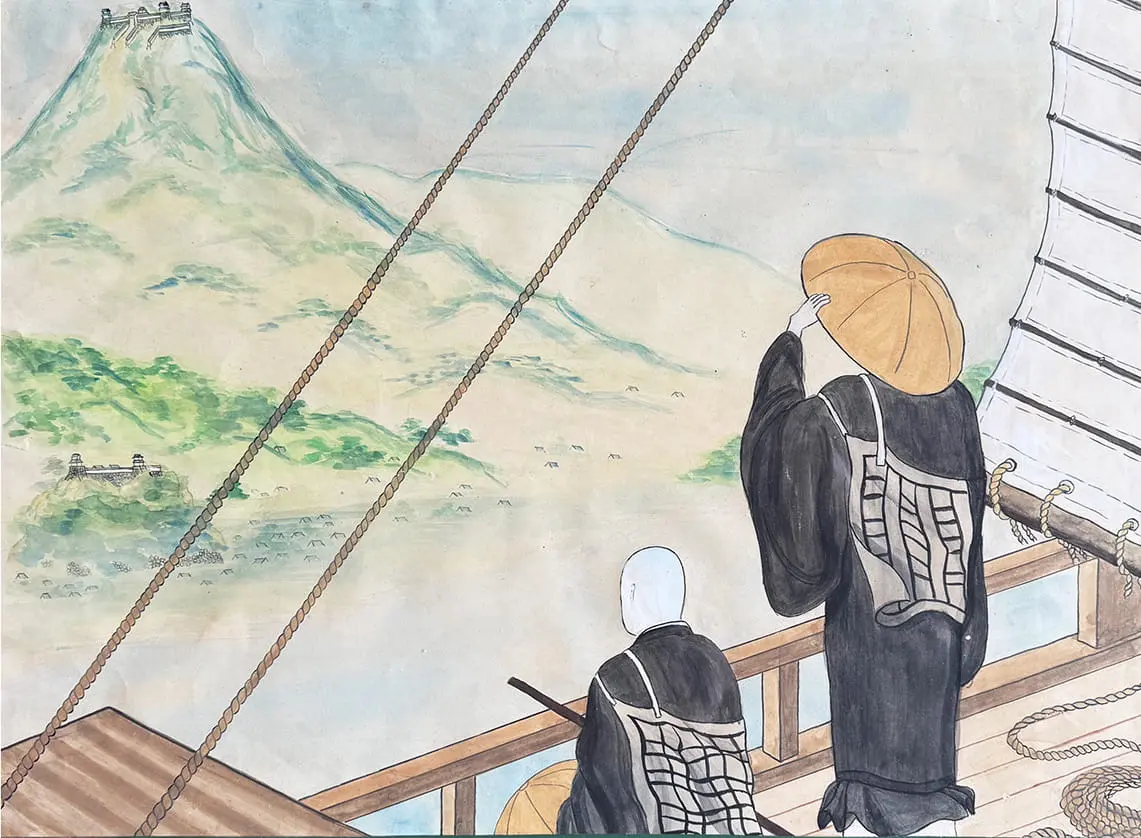

寺伝によれば、流罪の罪で越後に流された親鸞聖人が赦免され関東に赴き、その後信濃諏訪部郷(上田市)に滞在した。

諏訪部丹後守と共に垣石城で育った弟五郎幸成は、御開山聖人の御滞在中深く其の教えに感動し出家得度をして法名を覺圓と号し、早速甲斐国に移り甲府の南巨摩郡長沢(現在の山梨県巨摩郡富士川町長沢)に寺を建立し常蓮寺を開き、浄土真宗の法義を弘めた。これ即ち常善寺の開基である。

- 大永元年 1521年

- 其の後、代々此の地で血脈相続していたが、第五代教圓住僧の当時、甲斐信濃一帯は戦絶え間なく、武田信玄の父信虎公が甲府石水寺城主の時、ついに寺院は兵火のために消失した。住職教圓は此の地法義破滅の時節なりとて再建の思い立ちもなく、甲斐国を立ち退き一旦京都に登り、香西氏と親交を深め四国に渡り讃岐国香川郡笠居郷中塚浦に移り参った。

- 天文元年 1532年

- 6代正尊の時、香西大隅守資教の援護により荒神山の麓(現在の国清寺の地)に寺を建立する。

- 延宝元年 1637年

- 9代正哲の時に寺号を常善寺とする。

- 延宝4年 1676年

- 10代貞順の時、松平頼重公の命により国清寺建立のため芝山の新開の地に移転する。

- 宝永3年 1706年

- 現在の平賀の地に移転。

- 文久2年 1862年

- 17代岱旭の時、に山門を再建する。

- 明治2年 1869年

- 19代栄信の時に本堂を再建する。

- 明治40年 1907年

- 鐘撞堂を再建する。

- 昭和2年 1927年

- 本堂屋根葺き替え、天井張替え、内陣修復などの大修復を行う。

- 昭和56年 1981年

- 納骨堂を建立する。

- 平成5年 1993年

- 門徒会館を建立する。

- 平成24年 2012年

- 本堂屋根替え、耐震基礎補強工事、内陣、書院の大修復を行う。

現在に至る