現在放映中の大河ドラマ『べらぼう 蔦重栄華乃夢噺』では、江戸時代の浮世絵などの版元として知られる蔦屋重三郎が描かれています。蔦屋重三郎は、江戸時代中期に浮世絵師・喜多川歌麿を見いだし、また東洲斎写楽を世に送り出したことで名を馳せました。庶民の身近な題材を描いた浮世絵は、江戸の人々から広く愛されました。その中には、本願寺を題材としたものもいくつか残されています。ここでは、当寺に所蔵する錦絵をご紹介いたします。錦絵とは、浮世絵の一分野で、多色刷りの木版画を指します。

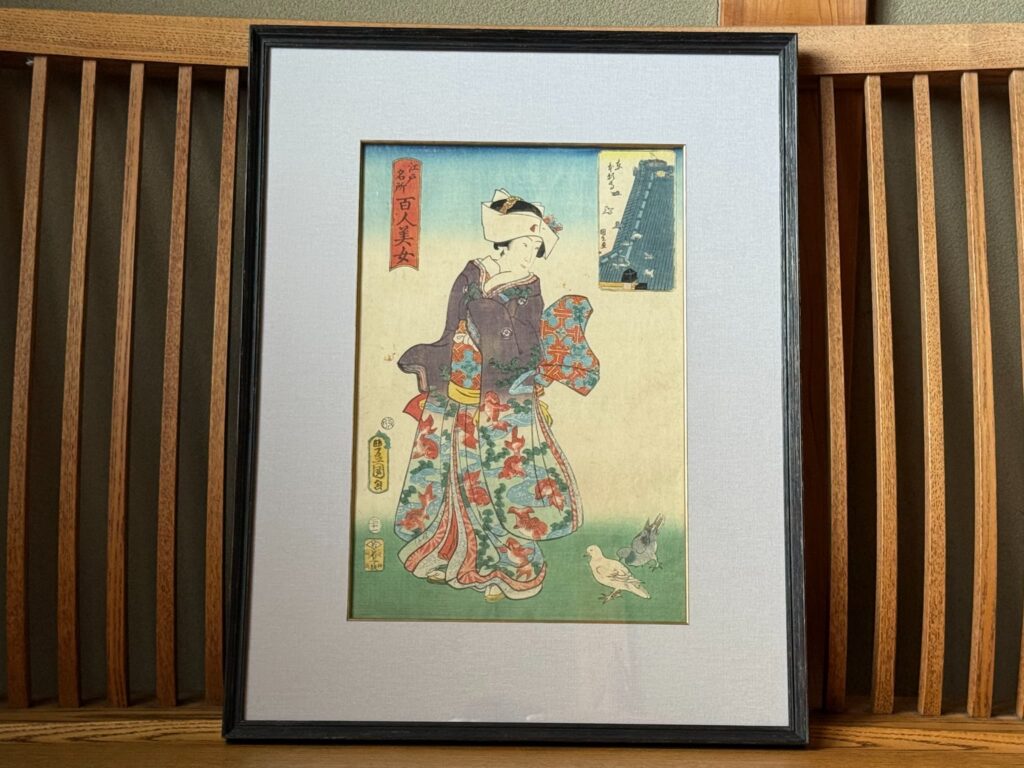

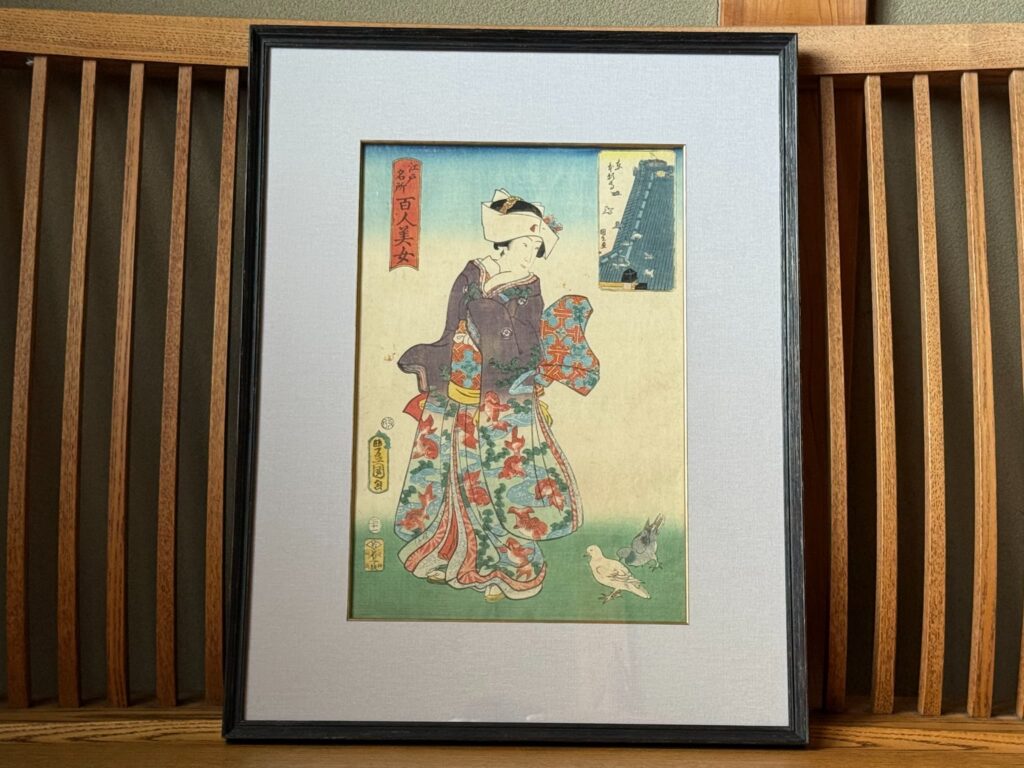

豊国三代『江戸名所百人美女 東本願寺』安政4年(1857年)

「東本願寺」と聞くと、京都の本山・真宗本廟(東本願寺)を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、この錦絵右上に小さく描かれている本堂の大屋根は、京都の東本願寺ではなく、その別院として江戸・浅草に建立された東本願寺を描いたものです。浅草東本願寺は、現在は浄土真宗東本願寺派の本山となっています。

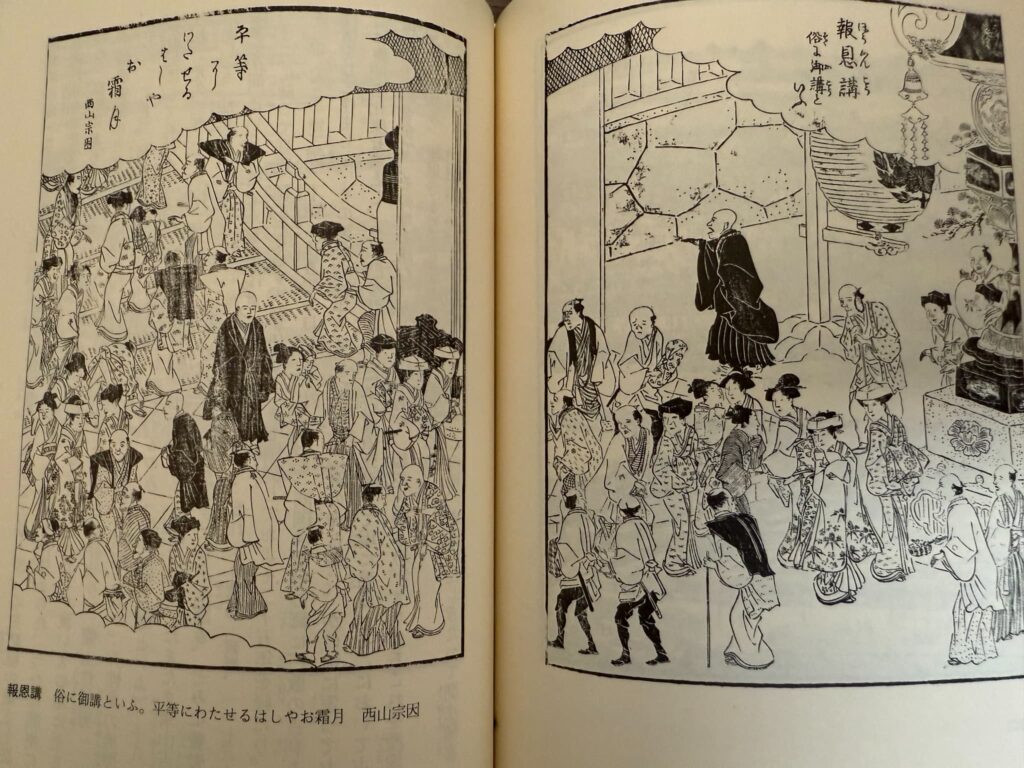

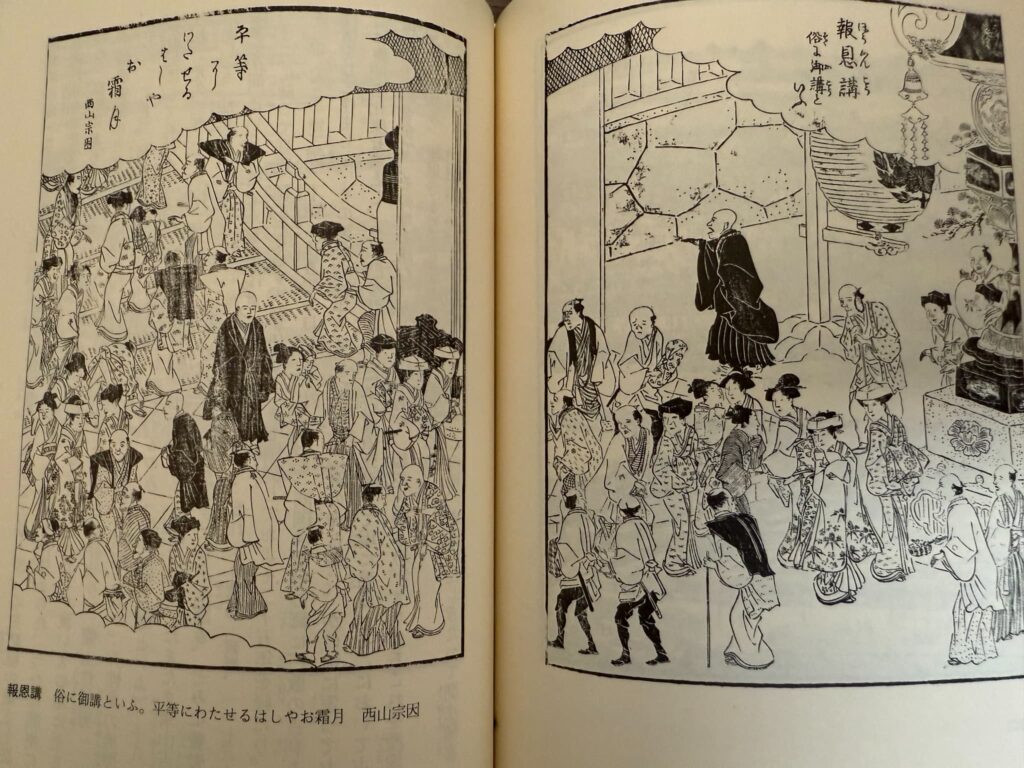

「こま絵には、文久元年の切絵図に掲載される冠木(門)が近景にあり、その背後に本堂の大屋根が描かれ、よく見ると菊花紋の上の部分に鷺(さぎ)が巣を作り、周りには寺につきものの鳩が飛び群れているようです。前景の美人の足元にも2羽の鳩がいるので、この美人は、東本願寺の御講に来ていることが判ります。武家など上流の婦人が神社仏閣等外出する際に被る揚帽子(あげぼうし)をし、帯は仏具の「独鈷」と「華皿」の柄という点からも納得できると思われます。それに対して、金魚(琉金)の絵柄の振袖が華やかで、袖に両手を隠す恥ずかしそうな仕草が気に掛かります。これは、同江戸名所図会の図版「報恩講」を参照し、その全体像を見ると様子が判ります。

(新訂 江戸名所図会五巻より ちくま学芸文庫)

若い女性が多く、周りから注目を浴びているようで、周囲も何となく気を遣っている風に見えます。実は、御講の機会を利用して、門徒同士が見合いをしている様子を描いているものなのです。灯籠の脇には、心配そうな両親の顔も見えます。

三代豊国が前景に描いた美人は、このような御講に際して行われた見合いの全体図から切り取られた部分図なのですが、江戸庶民には十分に理解できたことと思われます。美人の足元の鳩も、佇む白鳩とそれを盗み見る灰色の鳩とに描き分けられ、見合い風景を暗示しているのではないでしょうか。深読みすれば、揚帽子(礼装の女性)と肩衣(かたぎぬ)(門徒の礼装の男性)を想像させる工夫です。御講に新しい着物を着ていく習わしを「御講小袖」と呼びますが、参詣用と見合い用の、2つの意味が含まれているはずです。なお、門前には有名な甘酒屋があり、「肩衣と帽子甘酒のんでいる」という川柳があります。また、「いづもより御こうははでなゑんむすび」などの川柳もあり、いずれも、御講の際の見合いが主題です。」

(浮世絵に聞く!http://ukiyoe.cocolog-nifty.com/blog/から引用いたしました)

実際に浮世絵をご覧になりたい方は、どうぞお気軽にお声がけください。