境内の銀杏の木から、今年も実が落ちはじめました。銀杏とお寺、その関係を少しお話ししたいと思います。

昔の僧侶は、托鉢や旅の際、銀杏の実を保存食にしたとも伝えられています。

また、葉が扇の形をしていることから、「智慧をひろげる」「煩悩をあおいで払う」という象徴的な意味もありました。

さらに銀杏の葉は、二つに分かれて一つになる独特の形をしています。

この形が「不二(ふに)」つまり、対立して見えるものが、実はひとつにつながっているという仏教の考えを表しているとも言われます。

右と左、陰と陽、生と死。

すべては一つのいのちの流れの中にある。

銀杏の葉は、それを静かに語っているようです。

また、銀杏は二億年以上も姿を変えずに生き続けてきた「生きている化石」と呼ばれています。

戦火にも耐え、枯れずに再生するその生命力の強さから、「不滅」「永遠」「再生」の象徴として、多くの寺院に植えられてきました。

広島の爆心地近くの寺院にも、被爆しながら芽を吹いた銀杏が今も残り、「平和の木」として人々に希望を伝えています。

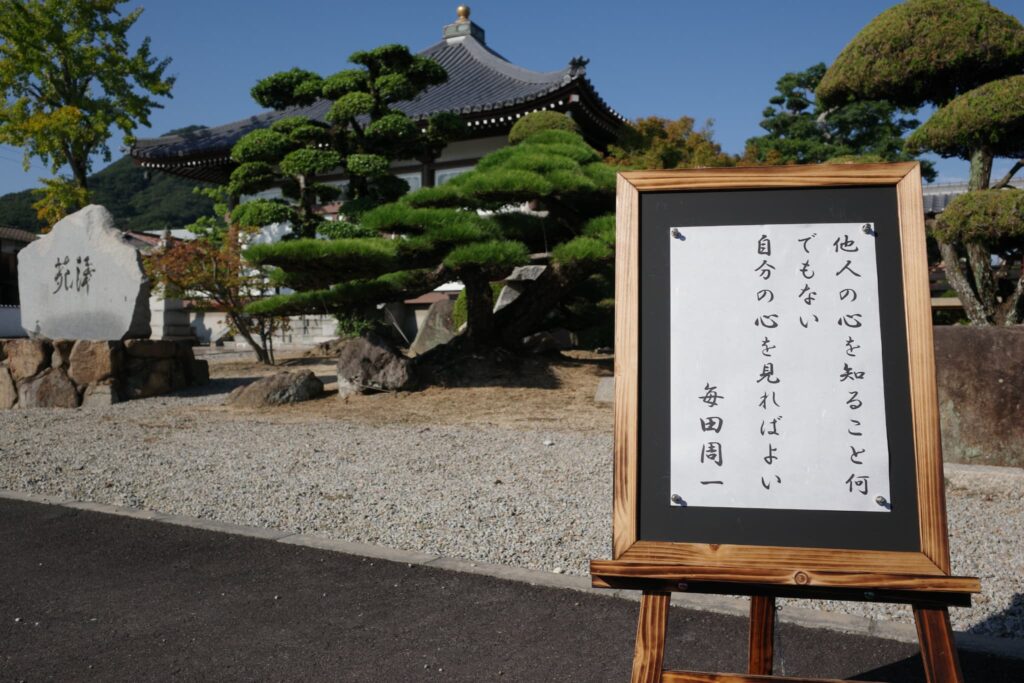

このところ急に風が冷たくなり、あの暑かった夏が遠く感じられるようになりました。

やがて境内の銀杏の葉も黄金色に染まり、静かに舞い散る季節を迎えます。

散りゆく葉のひとひらひとひらに、季節のうつろいといのちの流れを感じながら、静かな秋の日を過ごしたいと思います。